14 juillet 1935 : l’union populaire face à la menace fasciste #

Un contexte politique explosif sous la présidence de Pierre Laval #

La période de juin-juillet 1935 reste marquée par la gravité de la situation économique et sociale en France. À la suite des émeutes du 6 février 1934, la République vacille sous la pression des ligues d’extrême-droite et d’une crise politique persistante. Le 7 juin 1935, Pierre Laval, figure centrale de la Troisième République, accède à la présidence du Conseil, prenant la suite d’un gouvernement ébranlé par les scandales et la défiance populaire. Le nouveau président doit composer avec une conjoncture où la pauvreté, le chômage et l’incapacité de stabiliser la situation alimentent les tensions internes.

- Les manifestations antifascistes de février 1934 (9 et 12 février) ayant déjà averti quant à la menace que font peser les milices réactionnaires.

- L’Union nationale des syndicats autonomes, Confédération générale du travail (CGT) et Confédération générale du travail unitaire (CGTU) agissent alors en interface entre la colère sociale et les aspirations à l’ordre républicain.

Ce climat explosif, sur fond d’expansion des mouvements totalitaires continentaux (Italie fasciste dirigée par Benito Mussolini, Allemagne nazie sous Adolf Hitler), exacerbe les fractures nationales et rapproche objectivement la gauche française. Les ligues nationalistes prévoient d’ailleurs une démonstration de force sur les Champs-Élysées, forçant les forces démocratiques à s’organiser pour occuper l’espace public et défendre les valeurs républicaines.

La naissance d’un large front unitaire : socialistes, communistes et radicaux main dans la main #

Pour répondre à la gravité du contexte, les principaux partis de gauche (Section Française de l’Internationale Ouvrière – SFIO pour les socialistes, Parti communiste français – PCF et Parti radical-socialiste) déclenchent un processus inédit de rapprochement. La constitution d’un « comité d’organisation du rassemblement populaire » en mai 1935 officialise une dynamique de front unique.

À lire L’évolution de la photographie : de 1839 à l’IA en 2026

- Le PCF, dirigé par Maurice Thorez, décide d’atténuer sa ligne d’isolement pour rejoindre l’action commune.

- Léon Blum, leader socialiste, impulse la stratégie de convergence avec les communistes et les radicaux.

- Le Parti radical, tiraillé entre sa tradition modérée et la poussée autoritaire, accepte l’alliance malgré de vives discussions internes.

Cette démarche se distingue par son ouverture : pour la première fois depuis 1914, la gauche syndicale, politique et associative accepte un cadre commun, dépassant les rivalités historiques issues, notamment, de la scission socialiste-communiste en 1920 au Congrès de Tours. L’objectif affiché reste la défense de la démocratie, de la paix et des libertés publiques ainsi que le refus absolu du fascisme qui gagne du terrain à travers l’Europe.

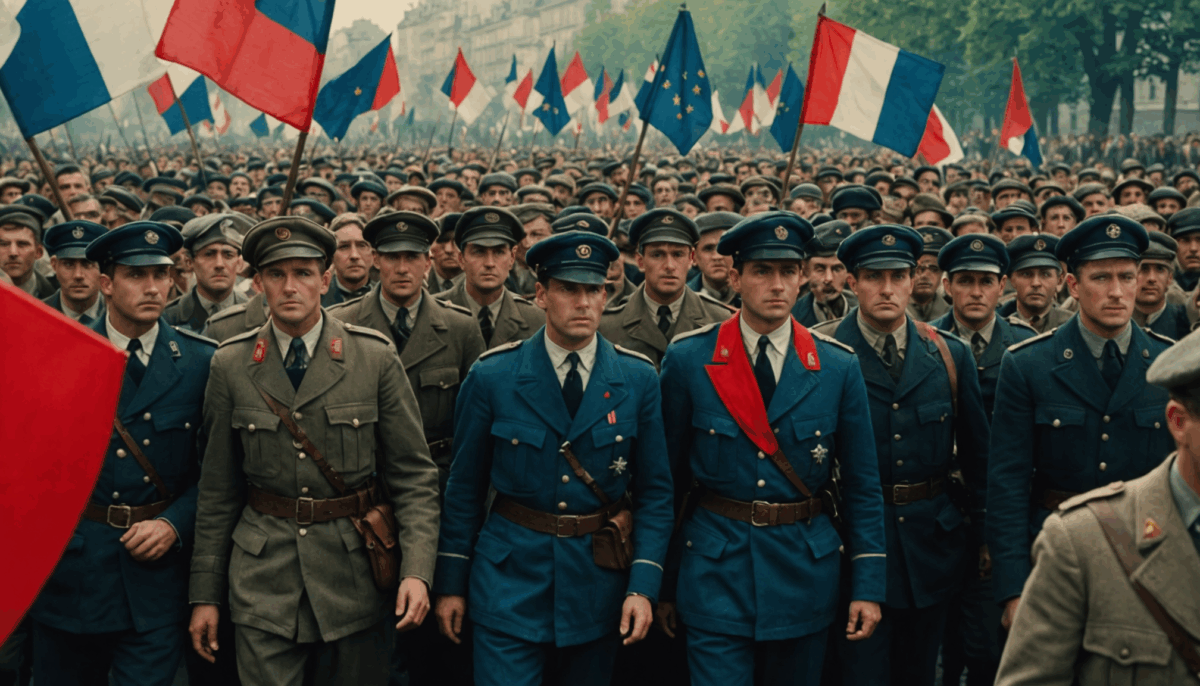

Le 14 juillet 1935 : une mobilisation de masse historique #

L’événement qui se déroule le 14 juillet 1935 frappe d’abord par son ampleur inédite. Selon les chiffres relayés par Ciné-Archives et les organisations syndicales, la manifestation parisienne réunit près de 500 000 personnes. Cet immense cortège s’élance de la Bastille, véritable symbole révolutionnaire, pour rejoindre la Porte de Vincennes.

- Le matin, les « Assises de la Paix et de la Liberté » accueillent plusieurs milliers de délégués, représentant autant d’associations et structures engagées dans le combat démocratique. La rencontre, organisée au vélodrome Buffalo, donne lieu à la lecture du « salut à l’armée » et à l’affirmation du rôle décisif des forces progressistes.

- L’après-midi, la foule parcourt les principaux axes de la capitale : boulevard Voltaire, Nation, Porte de Vincennes. Dans le cortège, on retrouve les principales figures militantes, dont Germaine Fauchère et les « Faucons rouges ».

Des drapeaux tricolores, la Marseillaise entonnée à plusieurs reprises et des slogans tels que « la rue n’appartient pas à l’extrême-droite » résonnent, illustrant une réappropriation patriotique et antifasciste de l’espace public. Ce rassemblement tranche avec la faible affluence relevée du côté du cortège des ligues nationalistes, démontrant l’essor massif de l’unité populaire.

Un tournant décisif pour la classe ouvrière et la République #

Au-delà de l’aspect numéraire, le 14 juillet 1935 s’impose comme une réconciliation historique de la classe ouvrière avec les institutions républicaines. La présence massive d’ouvriers, d’employés, d’intellectuels, de syndicalistes et de membres de la société civile participe d’une autonomisation et d’une affirmation du mouvement ouvrier au sein de la République parlementaire.

À lire Yalanji : Origines et Histoire du Feuilles Farcies à la Vigne

- La CGT et la CGTU joueront un rôle moteur dans la structuration du mouvement, facilitant l’auto-organisation et la cohésion des diverses composantes sociales.

- La redistribution du pouvoir de la rue permet à la sphère populaire de peser concrètement sur les décisions politiques à venir.

- L’atmosphère résolument révolutionnaire qui traverse certains groupes rappelle, selon les mots de Amédée Dunois (auteur socialiste), que « toutes les révolutions ont commencé ainsi ».

Cette dynamique nouvelle transforme les rapports de force traditionnels et redonne à la classe laborieuse une place centrale dans le jeu institutionnel. On assiste, grâce à l’auto-organisation et à la confiance retrouvée, à une redéfinition du lien républicain et des modes de mobilisation sociale.

Les suites immédiates : de la rue au pouvoir, genèse du Front populaire #

L’impact du 14 juillet ne se limite pas à la vigueur momentanée de la mobilisation. Le comité unitaire d’organisation du rassemblement se transforme aussitôt en comité national pour le Rassemblement populaire. Cette refonte structurelle permet une montée en puissance des alliances politiques dans la perspective de la reconquête du pouvoir par la gauche.

- Les élections législatives de mai 1936, remportées par l’alliance socialistes-communistes-radicaux, traduisent cette évolution en acte gouvernemental concret.

- L’arrivée au pouvoir du gouvernement de Léon Blum ouvre la voie à la signature des Accords de Matignon (juin 1936) consacrant les congés payés, la semaine de 40 heures et l’instauration de conventions collectives.

Le 14 juillet 1935 fonctionne ainsi comme un accélérateur des grandes avancées sociales de l’entre-deux-guerres et, selon la plupart des contemporains, comme le catalyseur d’un basculement institutionnel majeur.

Mémoires et traces du 14 juillet 1935 dans l’histoire sociale française #

L’écho de cette journée résonne très longuement dans la mémoire politique et syndicale : le 14 juillet 1935 devient un mythe fondateur du mouvement ouvrier français. Cet héritage s’incarne par de nombreux rappels rituels dans les années suivantes (en particulier lors des défilés du 1er mai ou des anniversaires du Front populaire).

À lire L’histoire et la légende du bracelet en poils d’éléphant d’origine africaine

- La CGT perpétue la tradition des processions unitaires chaque 14 juillet, parfois jusqu’au début des années 1950.

- Des œuvres culturelles et historiques (film documentaire, brochures, récits de militants, affiches de la Section Française de l’Internationale Ouvrière) nourrissent l’imaginaire collectif.

- L’enseignement et la vulgarisation autour de la « marche de la Bastille à Vincennes » illustrent la capacité du peuple à arracher des avancées démocratiques dans un contexte de menace autoritaire aiguë.

Son souvenir perdure et irrigue la mémoire républicaine : il rappelle que l’unité du monde du travail, l’alliance des forces démocratiques et la capacité à mobiliser pacifiquement de larges masses constituent la clé de voûte d’une résistance efficace à toute forme de totalitarisme.

Plan de l'article

- 14 juillet 1935 : l’union populaire face à la menace fasciste

- Un contexte politique explosif sous la présidence de Pierre Laval

- La naissance d’un large front unitaire : socialistes, communistes et radicaux main dans la main

- Le 14 juillet 1935 : une mobilisation de masse historique

- Un tournant décisif pour la classe ouvrière et la République

- Les suites immédiates : de la rue au pouvoir, genèse du Front populaire

- Mémoires et traces du 14 juillet 1935 dans l’histoire sociale française